#追云记#

第092期

老兵档案:杨毓骧

1926年出生在云南省保山地区施甸县的一个乡绅家庭;

1942年初中毕业后,到昆明国立西南中山中学读书;

1944年报名参军,补充进青年军207师;

1945年2月从昆明乘机到达印度汀江,编入“中国驻印军重兵暂汽一团”,后到达印度兰姆伽军事基地接受驾驶训练;

1945年7月驾驶汽车随部队返回昆明;

1945年8月日本投降后与战友拒绝继续服役,之后到云南大学文史系学习;

1949年加入中国共产党,后加入中国人民解放军滇桂黔边区纵队;

1955年转业回施甸家乡参加生产劳动,后到芒市民族中学任教师;

1956年进入云南省民族研究所从事民族学调查研究;

1988年从云南民族大学离休。

“1942年5月3日,日本军队攻占了我们的畹町。5月4日占领了龙陵,同时那一天,日本飞机轰炸保山城,一片火海……”

83年过去,回忆日军侵略的往事,杨毓骧先生清晰地记得每一个日子。

1926年1月,杨毓骧出生在云南省施甸县的一个乡绅家庭,今年已届百岁高龄,近日,他收到了中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

云南民族大学校领导为杨毓骧戴上纪念章

杨毓骧的纪念章

今年是中国人民抗日战争胜利80周年,也是世界反法西斯战争胜利80周年。在艰苦卓绝的抗日战争中,抗战将士为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战,以血肉之躯谱写了气壮山河的英雄史诗。历史不容遗忘,英雄值得铭记。

杨毓骧是云南省民族研究所副研究员,他既是一位抗战老兵,同时也是一位民族学研究的学者。

18岁飞赴印度参战

1942年5月3日,日军铁蹄踏入国门畹町,滇西抗战的烽火由此点燃。日军快速推进,迅速占领芒市,4日攻陷龙陵,5日先锋部队直逼怒江天险惠通桥西岸,10日占领腾冲城。至此,滇西三大县尽陷敌手。

在进攻和占领期间,日军犯下骇人听闻的战争罪行,大肆屠杀平民,实施细菌战,使用化学武器,造成中国军民大量伤亡。“腾冲战役打完,城里几乎一片完整瓦片都找不到。”杨毓骧回忆。谈起自己亲眼目睹的人间惨剧,杨毓骧先生语气沉重,他回忆了在保山大轰炸中目睹飞虎队作战的往事。他称,“永远也不会忘记在保山上空阻击日军的飞虎队。大家是共同的战友。”

面对残暴的侵略者,滇西各族人民同仇敌忾,配合中国远征军对日作战,牵制和打击了日军的侵略行动,有力支援了中国远征军的军事行动。

1943年,杨毓骧从保山县中学毕业后,考进昆明国立西南中山中学。“飞虎队”援华抗战之前,中国缺乏制空权,当时昆明经常遭受日军的空中轰炸。作为这段历史的见证者,杨毓骧回忆说:“日本飞机一来,‘飞虎队’的飞机从巫家坝(机场)飞上去,我们不仅不躲避,而且还爬上小山头去看他们作战。”

1944年,政府号召全国知识青年积极从军。“这年我18岁,刚刚符合参军年龄。而且政府重视学生军,待遇比普通士兵高,还承诺参军期间保留学籍,退伍后还可以继续上学,我在中学只上了一个月,就去报名参军了。”

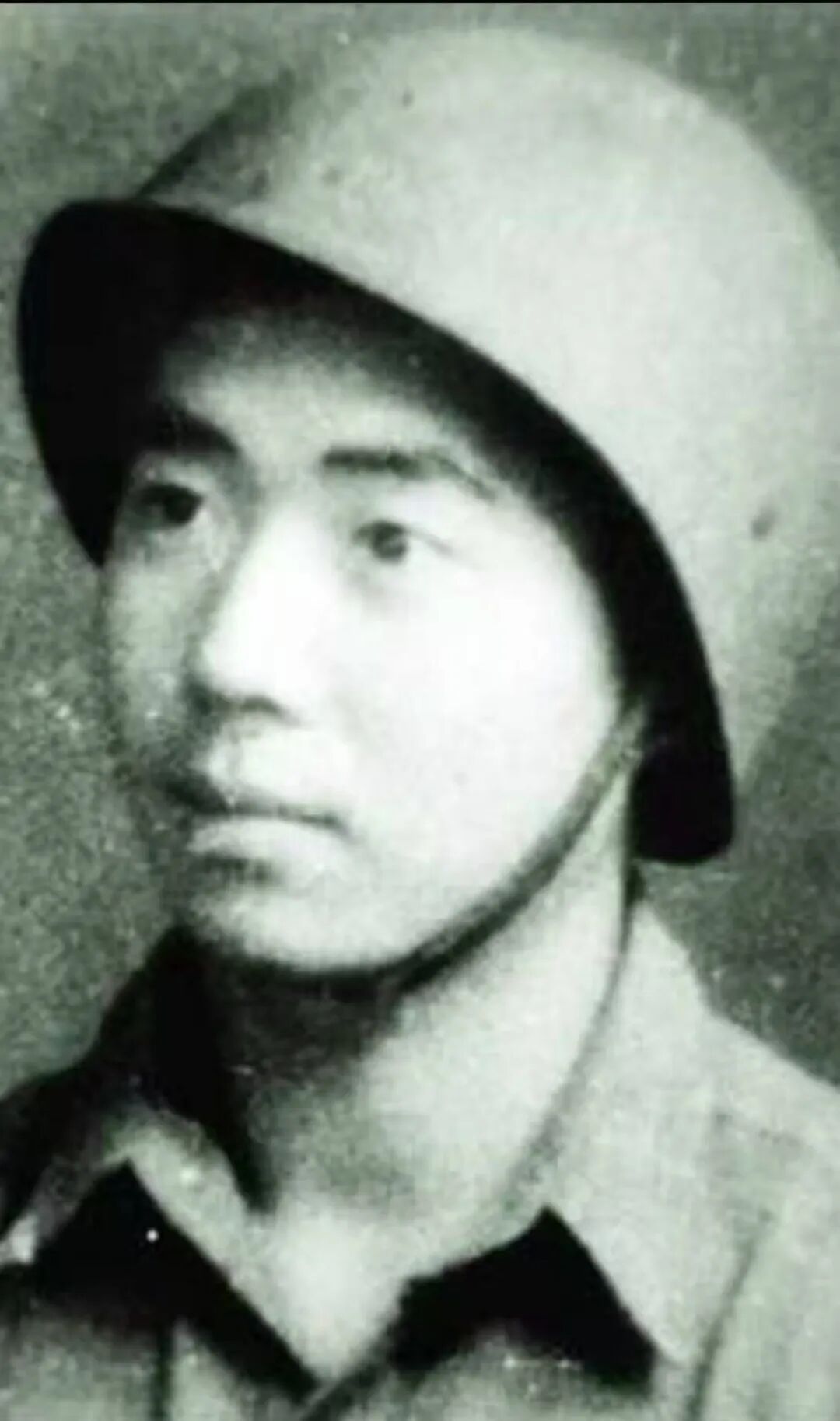

1945年2月5日凌晨,18岁的杨毓骧和其他青年学生兵从昆明城南郊的巫家坝机场登上C-47运输机飞赴印度。十万中国驻印军由史迪威在印度亲自训练,杨毓骧所在的暂汽一团一千名士兵中有600多名大中学生。在兰姆伽训练一个半月后,杨毓骧从汽车驾校毕业,负责运送军用物资。

加入中国远征军时期的杨毓骧

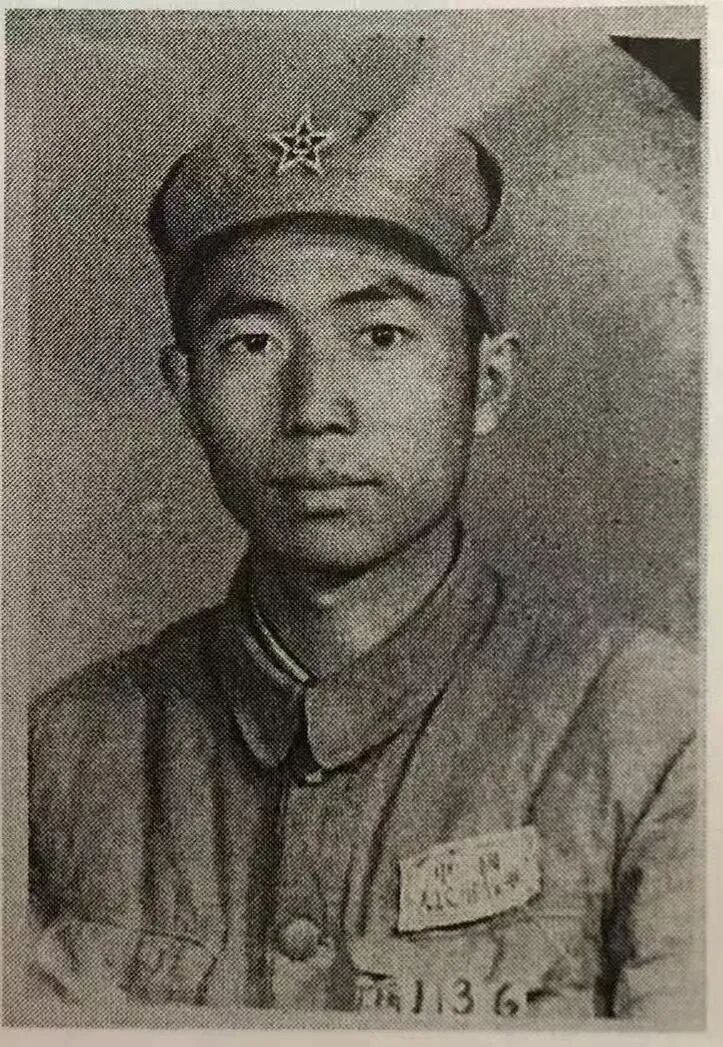

1945年8月15日,日本宣布投降。不肯打内战的学生军纷纷回到家乡所在地的大学,重进学堂。杨毓骧被分到云南大学学习文史专业,期间加入中共地下党组织。1949年,他加入了中国共产党,1950年又加入了中国人民解放军滇桂黔边纵队,在圭山地区做群众工作。

加入中国人民解放军时期的杨毓骧

归于学术殿堂

1956年,杨毓骧调入云南省民族研究所后,一直从事民族学田野调查工作。

他参与完成了景颇族、佤族等20个少数民族的社会形态研究,首次系统记录怒江独龙族“文面”习俗、苦聪人原始社会生活形态。主编了《德昂族简史简志》,填补西南跨境民族研究的学术空白。

他还发现并论证云南契丹后裔的宗族组织,该成果被新华社评价为“解开八百年民族迁徙之谜”。建立包含93本调查笔记、1600余张照片的《杨毓骧文库》,涉及42个县镇的少数民族宗谱资料。

“1953年新中国开展第一次全国人口普查,全国登记的民族名称多达400余种,其中云南省就有260多种。”回忆起新中国民族识别任务的艰巨,杨毓骧深有体会,当时的调查环境也十分艰苦。

年轻时的杨毓骧在拍摄民族志电影

作为中国民族志电影奠基人之一,1959年,杨毓骧七进哀牢山拍摄《苦聪人》,完整记录该族群从原始社会向社会主义过渡的历史进程;参与《佤族》《独龙族》等14部纪录片的摄制,开创“影像民族志”新范式;2021年出席“重访”影视人类学论坛,与新一代学者交流影像资料数字化保护。

杨毓骧先生还出版了《云南契丹后裔研究》《伯舒拉岭雪域下的民族》《茶马古道》等9部专著,发表150余篇学术论文。

如今,年届百岁的杨毓骧先生,依然不遗余力地研究抗战历史。

2025年8月30日,杨毓骧先生到昆明市博物馆参观抗战时期滇缅公路档案文献图片展

2025年9月3日,北京天安门广场,一场纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,已然成为全民共同见证历史的庄严时刻。当45个方梯队依次通过,亿万国民的心弦也被一次次牵动,杨毓骧先生穿戴整齐回到学校里,早早准备收看阅兵。观看后他感慨地说:“太激动了!我们国家现在繁荣富强了,我们的日子很幸福,这是千千万万烈士的鲜血换来的。”

“追云记”是由云南省文化馆与云南广播电视台联合创立的一档以新媒体创新方式、对云南文化和旅游进行多维立体的宣传推广为主的融媒体栏目,挖掘云南有趣的人和事物,以新奇、奇特的角度呈现更加有趣的云南特色。用新视角展示云南生态、旅游和民族文化资源的丰富多样性,让更多游客感受云南人文风物,开启七彩云南的心动旅程。

出品人:赖勇

总编辑:孔维华

总编审:李晓风

监制:尹凡、武志敏

技术监制:何寰

制片人:陈燕、马雁南

策划:王凡、盛雪梅、杨维涵

统筹:盛雪梅、杨维涵

编辑:余应木、马丹妮、苏克胜、刘星邑、

赖长宇、刘发有、潘诗雨

宣推统筹:赵小强、杨维涵

直播统筹:杨锐、赵小强

宣推执行:孙安然、韦福娟

技术:叶丹丹、施佳伟

指导单位:中共云南省委宣传部

中共云南省委网信办

云南省文化和旅游厅

云南省广播电视局

出品单位:云南省文化馆

云南广播电视台

【本期】

策划:王凡、马雁南、盛雪梅

编导:盛雪梅

摄像:盛夏雨、张昊天、邱黾勉、沈毅

程潇然

微信撰稿:王雷、盛雪梅

部分资料来源:新华网、南方都市报、中国民族报

融媒体策划:杨维涵

编辑:张皓玥(实习)

宣推:赵小强、霍慧、白婷婷

审核:马雁南、盛雪梅

终审:王凡、武志敏